最近は STM32G071 をいじっていて、USB-PD デバイスを作っています。

STM32 は 12bit ADC を搭載しているのですが、

変換値が実際の値からかなりずれてしまい、しばらく困りました。

ADC の初期化後、変換前に ADC のオフセットの Calibration が必要です。

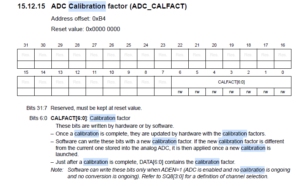

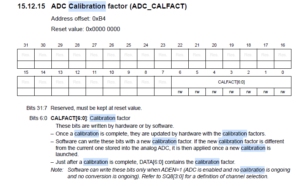

STM32G071 の ADC モジュールは ハードウェアによるキャリブレーションが実装されていて、完了後に ADC_CALFACT レジスタに値が書き込まれます。

次回変換から、CALFACT で補正された変換値が ADC_DR レジスタによって取得されます。

HAL では HAL_ADCEx_Calibration_Start という関数を呼べば、キャリブレーションを実行してくれます。

STM32CubeMX のコードでは以下のように書けばよいですね。

MX_ADC1_Init();

// 中略

// call before ADC conversion has started

HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);

// HAL_ADC_Start(); を呼び出し可能

注意点は、ADC 初期化した後、ADC 変換停止状態で Calibration_Start 関数を呼ばなければいけないということで、作成したコードではタイマ割り込みから ADC_Start() していたので、タイミングによってはその制約が守られていませんでした。

Calibration に失敗すると、CALFACT は更新されず、0 のままになります。

HAL_ADCEx_Calibration_Start のコードにもその注意が書いてあるので、まあちゃんとコメントを読めばこんなところで引っかからないはずですね。

さて、実際に Calibration させてみると、CALFACT = 69 という値が読めます。

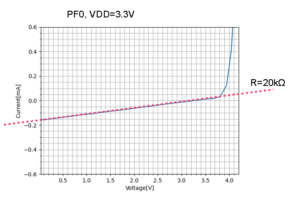

VREF = 3.3V, 12bit なのでオフセット電圧は 69×3.3/4096 = 55mV という計算になります。ちょっと大きいですね。CALFACT は 7bit なので、最上位 bit まで使っています。

(QFP32 パッケージだと VREF = VDD)

STM32G071 のデータシートによるとオフセット誤差 EO = 4.5LSB (max) ですが、これはキャリブレーション実行後の測定値と書かれています。

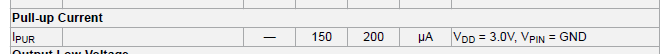

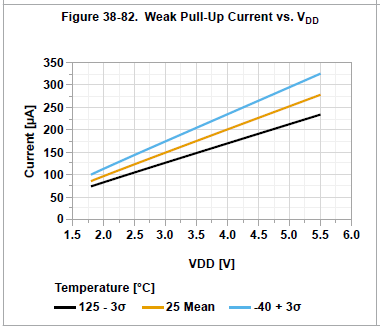

実際エラッタシートを見ると、VREF が 3V 以下のとき、個体によってはオフセット誤差がキャリブレーションの CALFACT (0-127) を上回ってしまうようです。VREF = 1.65 – 3V のとき、ワーストケースの EO = 50LSB となっています。ちょっとだめですね。

何にしても、Calibration は必須であり、ADC 停止中に行う必要があり、また、Calibration_Start は手動でコードを挿入する必要があるということに注意すればよいでしょう。

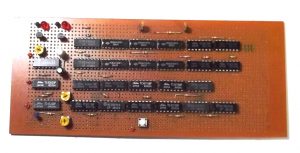

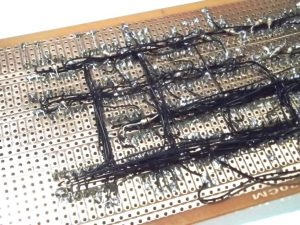

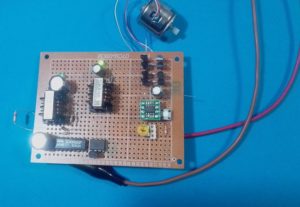

生基板

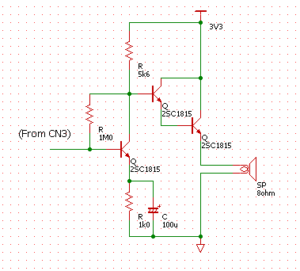

生基板 実装例 (A級アンプモード)

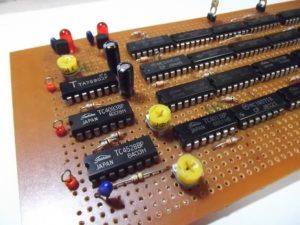

実装例 (A級アンプモード) 実装例 (BTLモード; 下半分の C は実装不要)

実装例 (BTLモード; 下半分の C は実装不要)