aitendo の DSP モジュールですが、M6959 や M6952 はアナログ VR によるチューニングです。

年始に買った福袋に入っていたこれらのモジュールが残っていたので、

ひとつラジオを作ってみました。

DSP ラジオといえば、ディジタルに選局可能なことが魅力のひとつ。

最低限プリセット選局くらいできないと、DSP ラジオの魅力が半減です。

それに、参考回路図通り組むのでは非常につまらない!

そこで、ワンタッチでプリセット選局可能なラジオにしてみました。

実はこれらのモジュールは、ピンの電圧を AD変換した結果を基に選局しているだけなので、

プリセット機能は比較的簡単に実現できます。

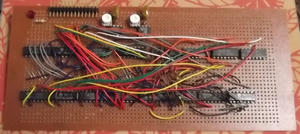

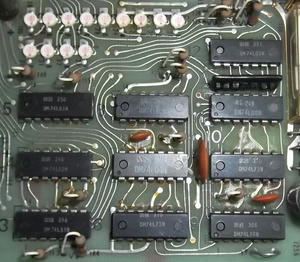

マイコンを使えば回路設計は楽なのですが、それではいまいちつまらないので、

今回はマイコンを使わないで設計してみます。

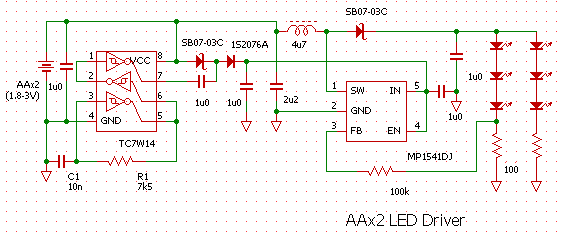

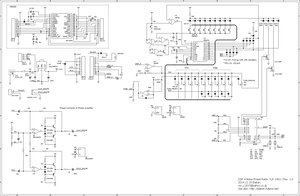

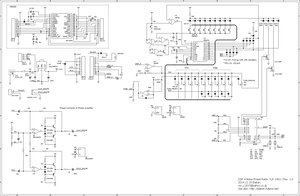

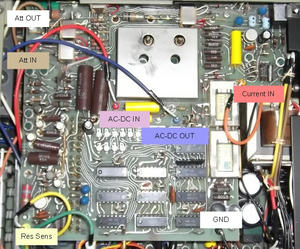

回路図(暫定版)を示します。

そのうち Web ページに記事を書く予定なので、詳しい説明はそちらに譲ります。

肝になるのは M54834P で、これはこの手の応用におあつらえ向けのラジオ選局用 IC です。

なお内部的にはシフトレジスタなので、ディスクリートのロジックIC 6つくらいで

作ることも可能だと思います。

プリセット選局周波数は、9個の多回転VR で設定します。

また、マニュアル選局のスイッチを1つ設け、

押すたびにFM->MW->SW1->SW2 の順で受信バンドを変更するように

ロジックを組んでいます。

この IC のオーディオ出力は、左右chで位相が反転される仕様なので、

M5218A による 片ch を反転するバッファアンプを挿入しています。

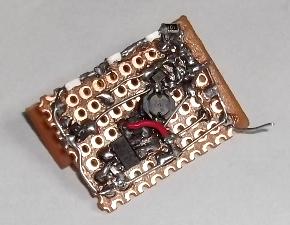

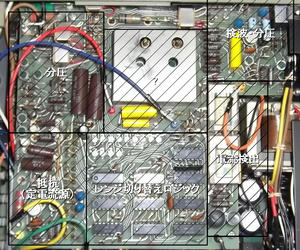

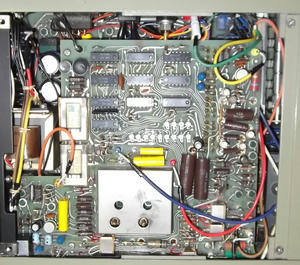

冒頭の写真の通り、ダイヤル付きのポテンショメータや照光式SW など

私としては部品代を奮発してしまいました。

実はこのポテンショメータはジャンク品の再生なのですが、

新品で買うと¥5000 くらいはするはずです・・・

プリセット表はとりあえずプリントアウトした紙をケース上部に差し込むしくみです。

他に良い方法はないものか・・・。

掲載の回路図では、チューニング電圧のDCバイアス関係でまだ少し問題があります。

改善したら Web ページの記事を書くことにしましょう。

上面

上面 側面

側面 背面

背面