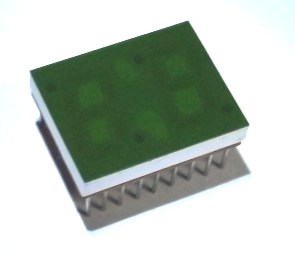

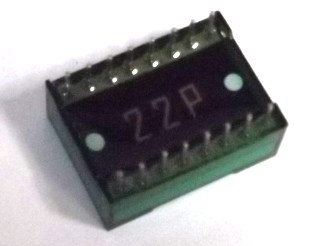

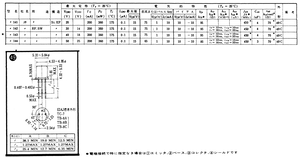

そこそこ古い三洋の緑色 2桁7セグLED です。

秋葉原に行く度に少しずつ購入していたら、いつの間にかたくさん集まっていました(笑)

買う人がいないのか、見る度に値下げしていたのです。

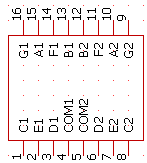

この LED も SL-2221 同様、左右線対称のピン配置になっています。

この特徴により配線が楽なので重宝します。

そこそこ古い三洋の緑色 2桁7セグ LED です。

この時代の LED は東芝製の方が良く目にしますが、三洋製もまた独特の味がありますね。

フィルタを兼ねた着色プラスチックの外装が綺麗です。

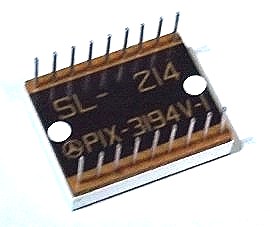

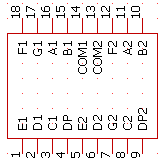

一般的な 2桁7セグ LED とはピンアサインが異なります。

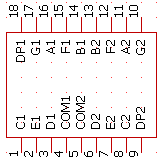

上図は C-552SR のピンアサインですが、左右のデジットで同等の配置になっています。

このため片面基板でのスマートな配線は難しい問題があります。

ユニバーサル基板上でダイナミックドライブ用に配線しようとしたとき、非常に面倒がかかるわけです。

#安価なブレークアウト・ボードがあればといつも思うのですが・・・

上図は SL-2221 のピンアサインです。

中央線対称になっているため、ユニバーサル基板上に一筆書き配線が可能です。

多桁を並べての配線も楽にできるわけです。

東芝 TLG-320 なども同様のピンアサインになっていますが、現行の製品では少ないようです。

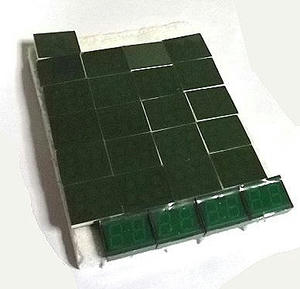

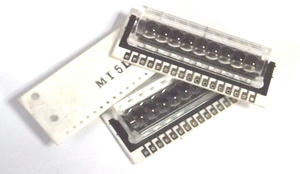

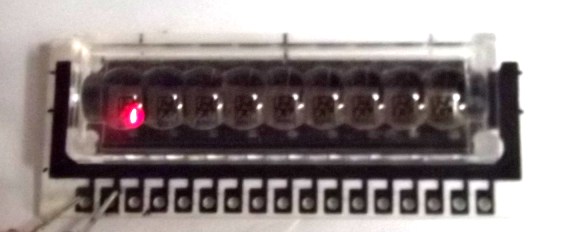

昔の電卓(おそらくSHARP ELSIMATE EL-204 / 1976年)に使われていたと思われる LED です。

下部の端子が 2.54 mm ピッチなので、非常に小型の 9桁 7セグLEDです。

未使用で現存するものは数が少ないのではないかと思います。

こういう「虎の子」LED は使うのに若干の勇気が必要です。

上面カバーはこのようなレンズ構造になっています。

ピン数からわかるように、ダイナミック駆動用に端子が出ています。

カソードコモン、偶数ピンが左から C, DP, A, E, D, G, B, F です。

扱いやすいのですが・・・2度と手に入るものではないので、なかなか使用できずにいます。

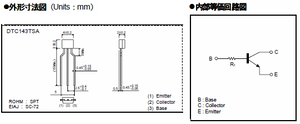

下の写真は、家電製品や電子パーツ屋でよく見かける SC-70 のトランジスタですね。

私の設計でもよく使用しています。

慣れていないと “C143” というマーキングから “2SC143” と誤認しがちですが、

これは ROHM の “DTC143” というデジタルトランジスタです。

(写真は DTC143TSA)

電子パーツ屋でもたまに混同して表示されているくらいありがちな間違いだと思います。

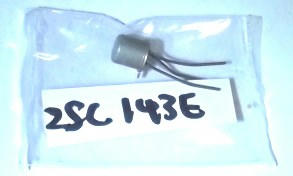

それでは 2SC143 は実在するのかということで、先日「本物」の “2SC143” を手に入れたので紹介します。

写真のように、TO-18 の CAN パッケージのトランジスタです。

#マーキングがないのでちょっと自信が持てませんが・・・

規格表によると、沖電気製、fT=450MHzで高周波増幅・スイッチング用途とのことです。

若い品番の割りになかなかの高性能です。

こっちの C143 はマニアックですね!

@秋葉原 税別価格

(電子部品)

・2SA854S x200 @¥2.5

SC-72 は実装しやすいので好きです

・TA7630P x2 @¥200

電子ボリュームIC

・フラットケーブル (50Px1, 40Px1) @¥50

・電解 16V10uF x10(日通工) @¥10

・チップ抵抗 15k 1608 x50 @¥1

・チップセラコン 10nF 50V 1608 x50 @¥2

・TC7W14F x13 @¥8

・TC7SZ08FU x26 @¥4

・TC7S32F x25 @¥4

・NJM12904V x13 @¥8

単電源 2回路 OPAMP

・3V 200mW Zener x25 @¥4

型番がカタログにない・・・

(そのほか)

・ステレオイヤホン x1 @¥100

・3D Web Camera DS-3DW300 BK x1 @¥300

昔書いたステレオグラフ-3D 変換プログラムを使って実験ができそう

・自由雲台 x1 @¥500

こういう名前だったんですね

前回は 93LC56 が入手できず、BASIC プログラムを動作させることができませんでした。

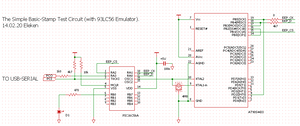

そこで今回は、本末転倒な気もしますが、マイコンで EEPROM エミュレータを製作して BASIC Stamp を動かしてみよう思います。

93LC56 をエミュレートするマイコンとして 256 バイト以上の EEPROM を持つ品種を選択します。

今回は旧世代 AVR の AT90S4433 を使用しました。

このマイコンは外部発振器が必要な DIP 品で使い道に困っていたのでこの制作にうってつけです。

今回作った回路図を上図に示します。

PIC の発振回路には外部ロジックを動かすほどの力はないので、発振子は AVR 側で駆動します。

もうどちらが本体だかわかりません (笑)。

プログラム(バイナリ)もアップロードしておきます。ヒューズビットは BOD を有効にします。

AVR は PIC より4倍早いので、プログラムを工夫すればこの回路のように同一クロックで構成できます。

あまり融通の利かない SPI と外部割込みを使用するので、やや配線が多くなってしまいました。

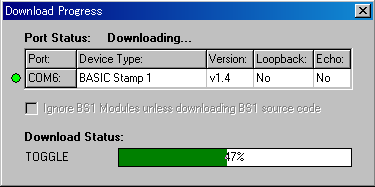

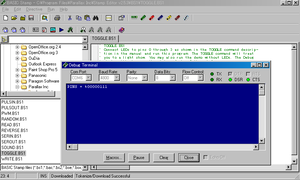

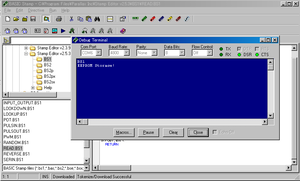

動作確認として試しに BASIC Stamp Editor から TOGGLE.BS1 を実行してみます。

今度は EEPROM へのプログラムダウンロードが進みます!

デバッグターミナルにメッセージが表示され、LED が点滅しました。

(プログラムとしては RB0-RB4 に接続された LED をリングカウンタ的に点滅するというものです)

ひとまず表題の問い、インタプリタ IC は生きていたということで。

サンプルもいくつかあり、ヘルプも充実しているので、いくらか遊べそうな感じです。

10 年前に手にしていたらもっとおもしろかったかな。

エディタの作りは悪いです。

日本語環境で実行すると文字間隔がおかしくなり、文字の視認が難しいです。

そんな感じのBASIC Stampですが手元にあと6個あります。

使うあてはないので、もし欲しい方いればお譲りします。

詳しくは Web ページのほうの部品交換コーナーかメールにて。

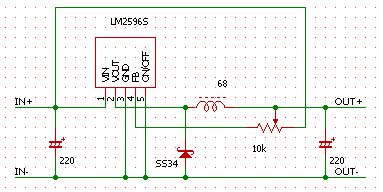

先日、店頭限定で LM2596 使用のバック・コンバータ基板が販売されていました。

「配線ミスがあり修正が必要」とのことです。

というわけで、購入して回路図を起こしてみました。

上図が現物の回路図です。これではいけませんが、少しいじるだけで修正できそうです。

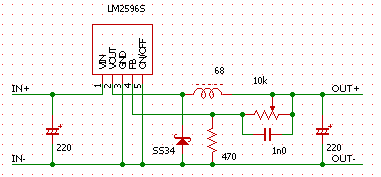

上図は修正後の回路図です。

抵抗1つと、位相補正用のキャパシタを1つ追加しました。

アプリケーションによっては、抵抗値を 1k 以上とするほうがいいかもしれません。

修理としては、1箇所のパターン・カットと CR の取り付けだけなので、非常に簡単です。

机の上にあった適当な部品を取り付けてみます。

とりあえず、1.5A 程度までのバック・コンバータとして実用になると思います。

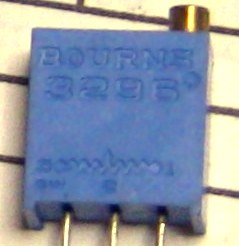

ところで、基板上の多回転 VR ですが・・・

BARONS です。バロンス(笑)

(参考:本物  )

)

他にも「BONENS」など、BOURNS のコピー品はたくさんあるようです。

もはや様式美ですが、いったい全部で何種類あるのでしょうか?

@千石

HRS DF1B-6S-2.5R x16 ¥240

HRS DF1B-2428SC x100 ¥370

以前 aitendo で 100個仕入れた 6ピンコネクタ DF1BZ-6P-2.5DSA の相手です。

とりあえず 16 個だけ。

ちゃんと買うと高いですね~